前回はk-NN を使って

- 特徴(ピクセル値)を自分で作る

- それをAIに覚えさせて分類する

という「古典的な画像認識」を体験しました。

今回は、

ディープラーニング(深層学習) を使った現代のAIが

どのように“自動で特徴を学ぶ”のかを学びます。

古典的画像認識とディープラーニングの違い

- 古典的手法(k-NN / SVM / 画像処理)

[人間]が特徴を作る(エッジ・明るさ・図形など)

↓

[AI]が分類だけする

- ディープラーニング

[AI]が特徴を自動で学習する

↓

[AI]が分類も自動で行う

ここが最大の違いです

ディープラーニングとは?

ディープラーニングは

「多層構造のニューラルネットワークを大量のデータで学習させる方法」

のことです。

イメージとしては

人間の脳を“ゆるく模倣”した仕組みです。

- 脳には神経細胞(ニューロン)が多数存在する

- 入力 → 加工 → 出力 の流れで情報処理している

ディープラーニングでは、これを数学的に再現します。

ニューラルネットワークの基本

“ニューロン(Neuron)”とは数学でいうと、これはただの計算機です。

入力 → 重みをかける → 合計する → 活性化関数で出力

例:

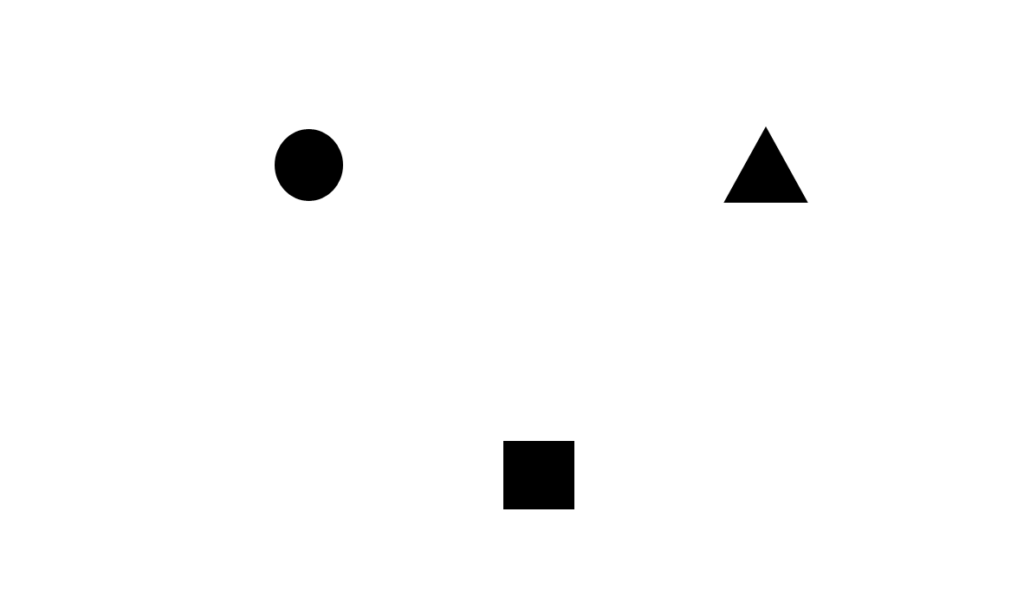

あなたの作品(図形)を分類するとき、

人間ならこんな感じの判断をします。

- 円っぽい?

- 角がある?

- 細長い?

- 面積は広い?狭い?

ニューラルネットも同じように、

たくさんの“観点(特徴)”を同時に考えます。

ニューラルネットの構造

ニューラルネットは通常この3つで構成されています:

[入力層] → [隠れ層 × n] → [出力層]

■ 入力層

画像のピクセル値などが入る(特徴量)

■ 隠れ層

特徴を組み合わせたり、より抽象化した特徴を作る場所

例:

- 階層1:エッジ

- 階層2:丸っぽさ、角っぽさ

- 階層3:形の特徴

- …

■ 出力層

分類結果(circle / square / triangle など)

CNN(畳み込みニューラルネットワーク)は画像に最適

画像処理に強いディープラーニングといえば CNN(Convolutional Neural Network)。

CNN の特徴:

- 画像の「局所的な特徴」を捉える(目、鼻、角、丸みなど)

- 位置が少し変わっても認識できる(平行移動に強い)

- 背景の変化に強い(k-NNとの大きな違い)

- データ数があるほど性能が爆発的に向上

CNNが何をしているか(ざっくり)

画像 → 畳み込み(特徴抽出) → プーリング(縮小) → 全結合(分類)

CNNは「特徴量を自動で作る」

これは、前回の k-NN で人が行ったこと

(ROI切り出し / Canny / 明暗調整)を AI自身が担当するということです。

なぜディープラーニングが強いのか?

近年多くの画像処理にはこちらのディープラーニングが使用されています。

ディープラーニングコンテストなんかも開催されるくらいです。

以下のような理由が挙げられます。

✔ 特徴を「作る」のがうますぎる

人間が思いつかない特徴でも学習する

✔ ノイズに強い

背景・明るさの違いなどに強い(k-NNの弱点を克服)

✔ データが増えるほどますます強くなる

大量データ向き

✔ 一度学習すれば推論が高速

リアルタイム認識向き(Raspberry Piでも可能)

CNNの仕組み

Raspberry Pi でも動く 「軽量CNN」 を使って、

前回認識した circle / square / triangle を分類してみます。

CNNとは何か?

CNN(Convolutional Neural Network)は

画像認識に特化したディープラーニングのモデル です。

普通のニューラルネットは:

- 画像を「1次元ベクトル(flatten)」にする必要がある

- 画像の構造(縦線・横線・角など)をうまく活かせない

という弱点がありました。

CNN はこれを克服し、

画像の中の“局所的な特徴”を自動で学習できる

という非常に強力な特徴を持っています。

CNN はどうやって画像を理解するのか?

CNN はこんな流れで画像を理解します。

画像 → 畳み込み(特徴抽出) → 活性化 → プーリング(縮小)

→ 畳み込み → プーリング → … → 全結合(分類)

畳み込み(Convolution)とは

「画像の上を小さなフィルタがスキャンして特徴を抽出する」処理。

たとえば 3×3 のフィルタが画像を走査して、

「縦線」「横線」「角」などの特徴を見つけます。

入力画像(5×5):

1 1 1 0 0

1 1 1 0 0

1 1 1 0 0

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

縦線フィルタ(3×3):

1 0 -1

1 0 -1

1 0 -1

畳み込み結果(特徴マップ):

3 3 -3 ...

3 3 -3 ...

...フィルタが画像をなぞることで、

縦線がある場所だけ強い反応(大きな値)を出します。

畳み込みは以下のような特徴があります。

✔ 隣り合うピクセルの関係を保ったまま処理できる

→ エッジや模様を自然に捉えられる

✔ 同じフィルタを全領域に適用する(重み共有)

→ 計算量が少ない、学習が安定

✔ 画像が平行移動しても検出できる

→ 図形の位置が変わっても強い

プーリング(Pooling)とは?

畳み込みの後は、次の処理を行います

「特徴をまとめて画像サイズを小さくする」

- ノイズを減らす

- 計算量を減らす

- 特徴を安定させる

よく使うのが Max Pooling(最大値プーリング)。

例:

入力(2×2の領域):

1 3

2 8

MaxPooling → 8(最大値)画像全体を4分の1や1/9に縮小していきます。

CNNの階層が深いほど何が起こるか

例:あなたの「◯、□、△」図形の場合

1層目:エッジを発見

- 横線

- 縦線

- 斜め線

2層目:形状のパーツを発見

- 角

- 曲線

- 面

3層目:形の全体像を理解

- 円の輪郭

- 四角の枠

- 三角の頂点構造

最終層

- これは circle

- これは square

という判定ができるようになります。

これが CNN の最大の強み:

特徴を自動で積み上げて、抽象的な概念を学習する。

前回学習した機械学習と比較すると以下のようにまとめられます。

| 課題 | k-NN | CNN |

|---|---|---|

| 背景の違いに弱い | × | ◎(特徴を自動抽出) |

| 回転・位置ズレに弱い | × | ◎ |

| データ量が増えると強い | △ | ◎◎ |

| 手動特徴量が必要 | ○ | 不要(自動学習) |

| 処理速度 | 遅い | 速い(推論) |

CNN の全体構造

今回は以下のようなフローで処理を行ってみます。

入力 (32×32 gray)

↓

Conv2D(3×3×8フィルタ)

↓

ReLU

↓

MaxPooling(2×2)

↓

Conv2D(3×3×16)

↓

ReLU

↓

MaxPooling(2×2)

↓

Flatten(1次元化)

↓

Dense(全結合)

↓

出力(3クラス:circle/square/triangle)学習モデルの作成

学習データの作成は処理が重たく、Raspberry Piでは少々非力です。

今回は学習のみ各自Windows PCで行い、学習データを持ってきてRasPiで検出させてみましょう。

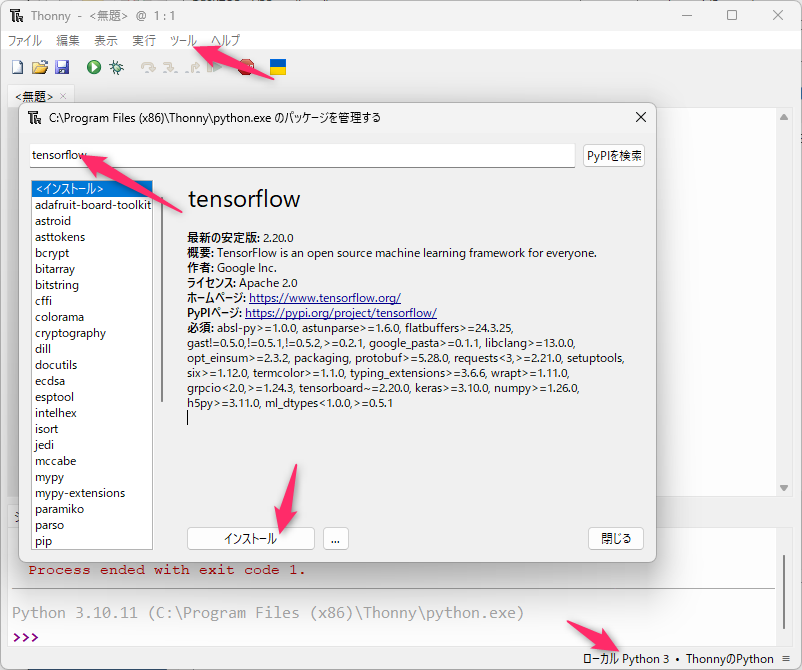

PC側でThonnyを開きます。

右下の実行環境をローカルPython3にします。

ツール → パッケージの管理

tensorflowをインストールします。

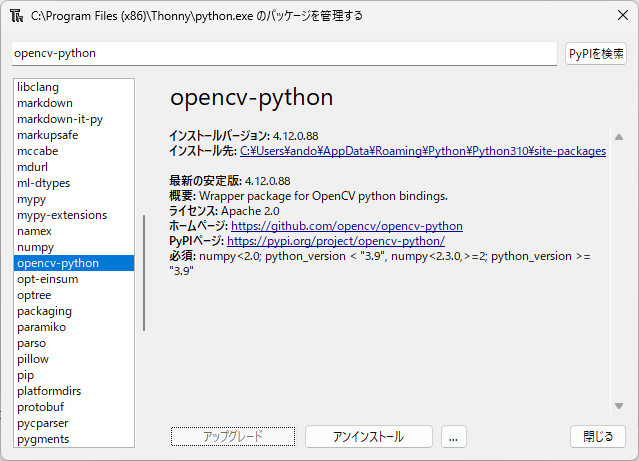

同様にopencv-pythonもインストールします。

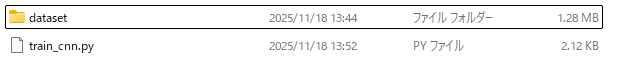

前回作成したデータセットを使って学習してみましょう。

少々手間ですが、前回作成したdatasetをフォルダ事RasPi5からデータを持ってきます。

同じフォルダ上に以下のPythonスクリプトを作成します。

train_cnn.py

準備ができたらスクリプトを実行します。

import tensorflow as tf

import numpy as np

import os

from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator

from tensorflow.keras import layers, models

# ====== 1. 画像が入っているフォルダ ======

DATASET_DIR = "dataset" # 前回作成済み

# ====== 2. データ読み込み(ImageDataGenerator) ======

datagen = ImageDataGenerator(

rescale=1.0/255,

validation_split=0.2 # 訓練80% / テスト20%

)

# 訓練データ

train_data = datagen.flow_from_directory(

DATASET_DIR,

target_size=(64, 64), # CNN入力サイズ

batch_size=8,

class_mode='categorical',

subset='training'

)

# 検証データ

val_data = datagen.flow_from_directory(

DATASET_DIR,

target_size=(64, 64),

batch_size=8,

class_mode='categorical',

subset='validation'

)

# クラス名確認

print("クラス名(ラベル):", train_data.class_indices)

# ====== 3. CNNモデル定義(小さめシンプル構造) ======

model = models.Sequential([

layers.Conv2D(16, (3,3), activation='relu', input_shape=(64,64,3)),

layers.MaxPooling2D(2,2),

layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),

layers.MaxPooling2D(2,2),

layers.Flatten(),

layers.Dense(64, activation='relu'),

layers.Dense(3, activation='softmax') # circle / square / triangle

])

model.compile(

optimizer='adam',

loss='categorical_crossentropy',

metrics=['accuracy']

)

model.summary()

# ====== 4. 学習 ======

history = model.fit(

train_data,

epochs=10,

validation_data=val_data

)

# ====== 5. 学習済みモデル保存 ======

model.save("shape_cnn.h5")

print("shape_cnn.h5 を保存しました!")

# ====== 6. TFLite 変換(PC側のみ成功します) ======

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)

tflite_model = converter.convert()

with open("shape_cnn.tflite", "wb") as f:

f.write(tflite_model)

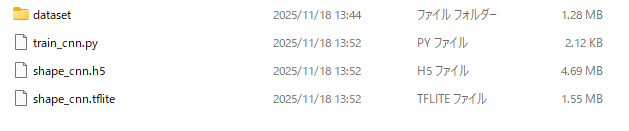

print("shape_cnn.tflite を作成しました!")実行が終わると以下のように学習ファイルが生成されます。

処理の流れ

ざっくり言うと、以下の順で処理を行っています。

dataset/フォルダから、circle/square/triangle の画像を読み込む- 画像を 64×64 に揃えて、0〜1に正規化しながらミニバッチで供給

- CNN(畳み込みニューラルネットワーク)を定義

- 何回も学習して、「この画像はどのクラスか」を当てられるようにする

- 学習済みモデルを

shape_cnn.h5とshape_cnn.tfliteに保存

1. データ読み込み部分

import tensorflow as tf

import numpy as np

import os

from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator

from tensorflow.keras import layers, models

DATASET_DIR = "dataset"ImageDataGenerator

→ フォルダの中の画像を、自動で読み込み&リサイズ&正規化までやってくれる便利クラスです。

datagen = ImageDataGenerator(

rescale=1.0/255,

validation_split=0.2

)rescale=1.0/255

→ 画像のピクセル値(0〜255)を 0〜1 に割り算。

ニューラルネットが扱いやすいスケールに揃えます。

validation_split=0.2

→ データの 20% を「テスト用(検証用)」として取り分ける設定です。

train_data = datagen.flow_from_directory(

DATASET_DIR,

target_size=(64, 64),

batch_size=8,

class_mode='categorical',

subset='training'

)

val_data = datagen.flow_from_directory(

DATASET_DIR,

target_size=(64, 64),

batch_size=8,

class_mode='categorical',

subset='validation'

)flow_from_directory

→ dataset/circle, dataset/square, dataset/triangle のような

フォルダ構造を見て自動でラベルをつけてくれる。

target_size=(64, 64)

→ すべての画像を 64×64 にリサイズしてからモデルに渡す。

subset='training' / 'validation'

→ さっきの validation_split=0.2 のおかげで

80% → train、20% → validation に自動で分かれます。

print("クラス名(ラベル):", train_data.class_indices){'circle': 0, 'square': 1, 'triangle': 2} のように

フォルダ名 → クラス番号 の対応が確認できます。

→ 後で Pi 側で CLASS_NAMES を決めるとき、この順番と揃えるのが大事です。

2. CNNモデルの定義

model = models.Sequential([

layers.Conv2D(16, (3,3), activation='relu', input_shape=(64,64,3)),

layers.MaxPooling2D(2,2),

layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),

layers.MaxPooling2D(2,2),

layers.Flatten(),

layers.Dense(64, activation='relu'),

layers.Dense(3, activation='softmax')

])Conv2D(16, (3,3))

→ 3×3 のフィルタを 16枚かける「特徴抽出フィルタ」

→ 画像のエッジや模様などの特徴を自動で学ぶ層です。

MaxPooling2D(2,2)

→ 特徴マップを 1/2 に縮める(2×2ごとに最大値を取る)。

→ 計算量を減らしつつ、位置のずれに強くします。

2回目の Conv2D/MaxPooling で、より抽象的な特徴(形のパターンなど)を学びます。

Flatten()

→ 2次元の画像特徴を1次元ベクトルにピロッと伸ばす。

Dense(64, activation='relu')

→ 全結合層。抽出された特徴から「これはどのクラスっぽいか」を考える部分。

Dense(3, activation='softmax')

→ 最後の出力(3クラスの確率)。

例: [0.9, 0.05, 0.05] なら「ほぼ circle」。

model.compile(

optimizer='adam',

loss='categorical_crossentropy',

metrics=['accuracy']

)optimizer='adam'

→ 重みの調整アルゴリズム(最適化手法)。今は「そういうもの」と理解でOK。

loss='categorical_crossentropy'

→ 多クラス分類用の誤差関数。「正解とのズレ」を数値化。

metrics=['accuracy']

→ 学習中に「正解率」を表示します。

3.学習と保存

history = model.fit(

train_data,

epochs=10,

validation_data=val_data

)epochs=10

→ 全データを 10 回繰り返し学習。

毎エポックごとに

accuracy(訓練データの正解率)val_accuracy(検証データの正解率)

が出て、**「ちゃんと汎化できているか」**が見えます。

model.save("shape_cnn.h5")

print("shape_cnn.h5 を保存しました!")Keras形式(.h5)で保存。

→ PCで再学習したり可視化するときに使えます。

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)

tflite_model = converter.convert()

with open("shape_cnn.tflite", "wb") as f:

f.write(tflite_model)ここが 推論用(Raspberry Pi用)のモデルに変換している部分。

.tflite は軽くて速い、「実行専用の小さなモデル」だと思ってOKです。

画像の推論

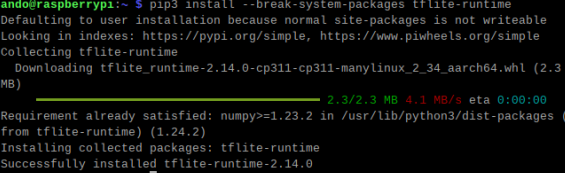

ここからはRaspi5で戻ります。

Raspi5のターミナルで以下のコマンドを実行します。

pip3 install --break-system-packages tflite-runtime

以下のスクリプトを作成します。

classify_cnn_cam.py

同じフォルダに先ほどPCで作った学習ファイル、shape_cnn.tfliteを置いて、実行します。

from picamera2 import Picamera2

import cv2

import numpy as np

import tflite_runtime.interpreter as tflite

import time

# ===== 1. TFLite モデルの読み込み =====

MODEL_PATH = "shape_cnn.tflite"

interpreter = tflite.Interpreter(model_path=MODEL_PATH)

interpreter.allocate_tensors()

input_details = interpreter.get_input_details()

output_details = interpreter.get_output_details()

# 学習時のクラス名(PC側の train_cnn.py と対応)

CLASS_NAMES = ["circle", "square", "triangle"]

def main():

# カメラ初期化

cam = Picamera2()

cam.configure(cam.create_preview_configuration(main={"size": (640, 480)}))

cam.start()

# デジタルズームを解除

try:

sw, sh = cam.camera_properties["PixelArraySize"]

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, int(sw), int(sh))})

except Exception:

# うまく取得できない場合は、OV5647 の典型的なフル解像度を指定

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, 2592, 1944)})

print("q:終了")

while True:

# カメラ画像を取得(RGB→BGR)

frame = cv2.cvtColor(cam.capture_array(), cv2.COLOR_RGB2BGR)

h, w, _ = frame.shape

# 画面中央にガイド枠(ここだけを分類に使う)

gx1, gy1 = w // 4, h // 4

gx2, gy2 = w * 3 // 4, h * 3 // 4

cv2.rectangle(frame, (gx1, gy1), (gx2, gy2), (0, 255, 255), 2)

cv2.putText(frame, "Put object inside box",

(10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 255), 2)

# ガイド枠内の画像を切り出し

roi = frame[gy1:gy2, gx1:gx2]

#CNN入力用に前処理

# 64x64 にリサイズ(学習時と同じサイズ)

img = cv2.resize(roi, (64, 64))

# 0〜1に正規化

img = img.astype(np.float32) / 255.0

# (1, 64, 64, 3) に形を揃える

img = np.expand_dims(img, axis=0)

#TFLite 推論

interpreter.set_tensor(input_details[0]["index"], img)

interpreter.invoke()

output = interpreter.get_tensor(output_details[0]["index"])[0]

pred_id = int(np.argmax(output))

label = CLASS_NAMES[pred_id]

prob = float(output[pred_id])

# 結果を画面左上に表示

cv2.putText(frame, f"{label} ({prob:.2f})",

(10, 70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 2)

# そのまま表示

cv2.imshow("CNN Camera", frame)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == ord("q"):

break

# ===== 8. 終了処理 =====

cv2.destroyAllWindows()

cam.stop()

if __name__ == "__main__":

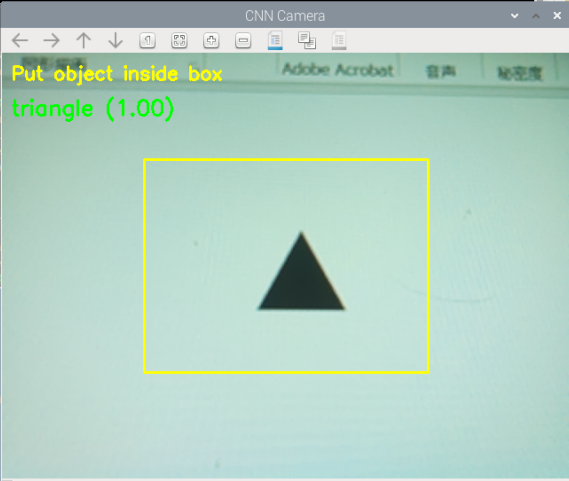

main()うまく認識できていれば以下のように判別できます。

処理の流れ

shape_cnn.tfliteを読み込む(TFLiteインタプリタを用意)- PiCameraを起動し、デジタルズームを解除してプレビュー

- 毎フレーム:

- 画像を取得

- 中央のガイド枠だけ切り出し

- 64×64にリサイズ&0〜1に正規化

- モデルで推論

- 結果(ラベル+確率)を画面に描画

qキーが押されたら終了

1.ライブラリとモデル読み込み

from picamera2 import Picamera2

import cv2

import numpy as np

import tflite_runtime.interpreter as tflite

import time

MODEL_PATH = "shape_cnn.tflite"

interpreter = tflite.Interpreter(model_path=MODEL_PATH)

interpreter.allocate_tensors()

input_details = interpreter.get_input_details()

output_details = interpreter.get_output_details()

CLASS_NAMES = ["circle", "square", "triangle"]tflite_runtime.interpreter as tflite

→ Raspberry Piでは TensorFlow 本体ではなく、軽量な TFLite Runtime を使用。

interpreter.allocate_tensors()

→ TFLite の準備(メモリ確保)。

input_details / output_details

→

- 入力テンソルの形(例:

(1, 64, 64, 3)) - 出力テンソルの形(例:

(1, 3))

などを取得しています。

CLASS_NAMES

→ 学習時のクラス順に対応するラベル。

(ここを間違えると「circleなのにsquareと表示」みたいなことになります)

2.カメラ初期化とデジタルズーム解除

cam = Picamera2()

cam.configure(cam.create_preview_configuration(main={"size": (640, 480)}))

cam.start()

try:

sw, sh = cam.camera_properties["PixelArraySize"]

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, int(sw), int(sh))})

except Exception:

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, 2592, 1944)})create_preview_configuration(main={"size": (640, 480)})

→ 表示用の解像度を 640×480 に設定。

PixelArraySize

→ センサー本来の解像度(例:2592×1944)。

ScalerCrop にフルサイズを指定

→ ズームを解除して、センサー全体を使う設定。

これをしないと「変に拡大された映像」になります。

3.メインループ:画像取得〜前処理

frame = cv2.cvtColor(cam.capture_array(), cv2.COLOR_RGB2BGR)

h, w, _ = frame.shape

gx1, gy1 = w // 4, h // 4

gx2, gy2 = w * 3 // 4, h * 3 // 4

cv2.rectangle(frame, (gx1, gy1), (gx2, gy2), (0, 255, 255), 2)

cv2.putText(frame, "Put object inside box",

(10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 255), 2)

roi = frame[gy1:gy2, gx1:gx2]cam.capture_array()

→ PiCamera から1フレーム取得(RGB)。

cv2.cvtColor(..., cv2.COLOR_RGB2BGR)

→ OpenCVはBGR想定なので変換。

中央にガイド枠(黄色い四角)を描画し、

その中だけを roi として切り出しています。

→ 分類に使うのはこの部分だけ。

img = cv2.resize(roi, (64, 64))

img = img.astype(np.float32) / 255.0

img = np.expand_dims(img, axis=0)64×64 にリサイズ

→ 学習時と同じ入力サイズに揃えることが非常に重要。

0〜1 に正規化

→ 学習時も rescale=1.0/255 していたので、同じ前処理に合わせる必要があります。

np.expand_dims(..., axis=0)

→ (64,64,3) → (1,64,64,3) に変換。

TFLiteモデルは「バッチ次元つき」を期待しています。

4.推論(インタプリタを使う)

interpreter.set_tensor(input_details[0]["index"], img)

interpreter.invoke()

output = interpreter.get_tensor(output_details[0]["index"])[0]set_tensor

→ 入力テンソル(indexで指定)に前処理済み画像をセット。

invoke()

→ 実際に推論を実行。

get_tensor

→ 出力(3クラスの確率ベクトル)を取得。

例: [0.1, 0.8, 0.1] なら square が一番高い。

pred_id = int(np.argmax(output))

label = CLASS_NAMES[pred_id]

prob = float(output[pred_id])np.argmax(output)

→ 一番確率が高いクラスのインデックスを取得。

CLASS_NAMES でインデックス→文字(circle/square/triangle)に変換。

prob はそのクラスの確率(0.00〜1.00)。

5.結果の表示と終了処理

cv2.putText(frame, f"{label} ({prob:.2f})",

(10, 70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 2)

cv2.imshow("CNN Camera", frame)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == ord("q"):

break画面左上に「square (0.92)」のように描画。

q キーでループ終了。

cv2.destroyAllWindows()

cam.stop()ウィンドウを閉じてカメラも停止。後始末です。

問題14

別の物体を学習、推論してみて実行結果を報告、考察してみてください。

まとめ

ここまで頑張れた皆さんは以下の力が身についたはずです。

- ✔ Raspberry Pi のカメラ制御

- ✔ OpenCV による基礎画像処理

- ✔ 輪郭抽出と図形認識

- ✔ CNN(機械学習)の基礎

- ✔ 学習データ収集 → PCで学習 → Piで推論 の一連の流れ

- ✔ 自作モデルでリアルタイム判定プログラムが作れる力

この経験を通じて、

「AIを使う側」ではなく

AIを自分で作る側への第一歩を確実に踏み出しました。

AI開発に興味を持った方はネット上にたくさん文献がある時代です。

どんどん学習を進めていきましょう。