前回はファイルの保存とグラフの作成について学びました。

Raspberry Pi 5 にはカメラやネットワーク機能が搭載されており、

プログラムを使って Webページを自作し、カメラの画像を配信することができます。

今回は、以下のことを学びます。

- Webサーバとは何かを理解する

- Thonny を使って Flask のWebサーバを立てる

- Pi Camera で撮影した画像を Webブラウザで表示する

必要なライブラリのインストール

Raspberry Pi 5 では、初期状態では Web サーバや Pi Camera 用の Python ライブラリは入っていません。

まずは一度だけ、ターミナルを開いて以下のコマンドを実行し、必要なライブラリをインストールします。

sudo apt update

sudo apt install -y python3-flask python3-picamera2- Flask:PythonでWebサーバを作るための軽量なライブラリ

- picamera2:Pi CameraをPythonから操作するための公式ライブラリ(Pi 5対応)

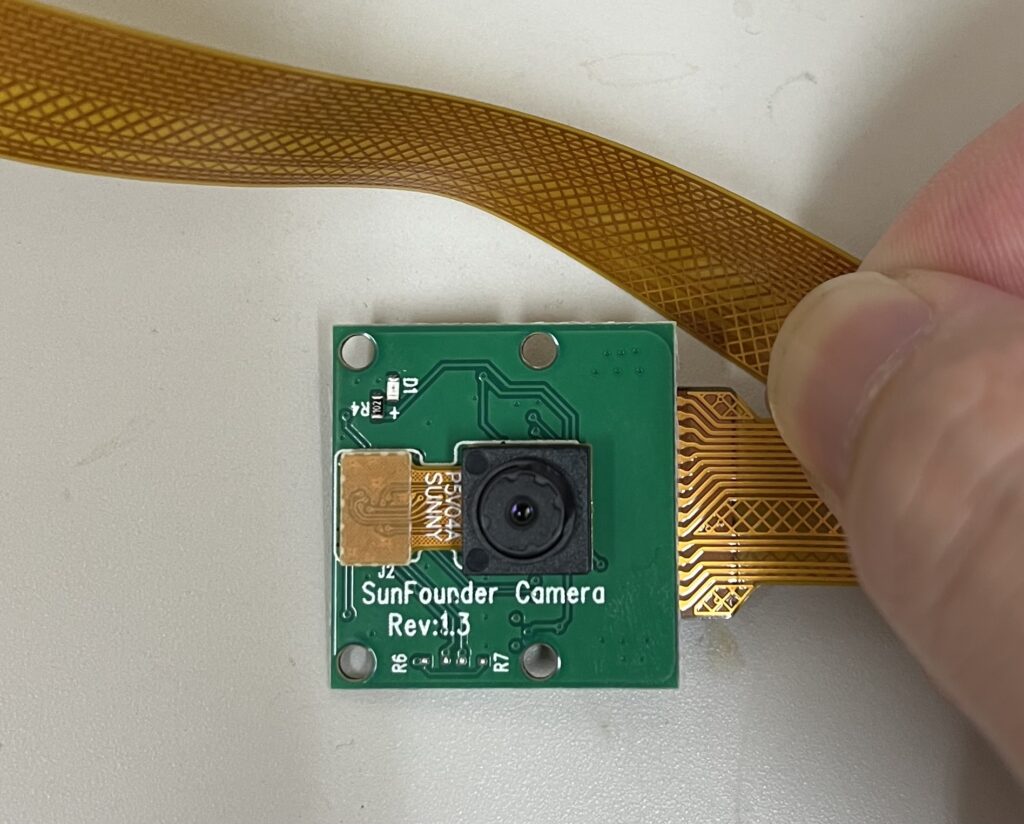

また、Pi Cameraを使うためにはカメラをフラットケーブルで接続後、再起動してください。

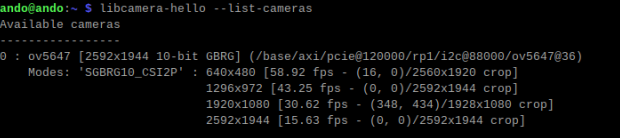

以下のコマンドで動作をテストできます。

libcamera-hello --list-cameras以下のように表示されれば問題ありません。

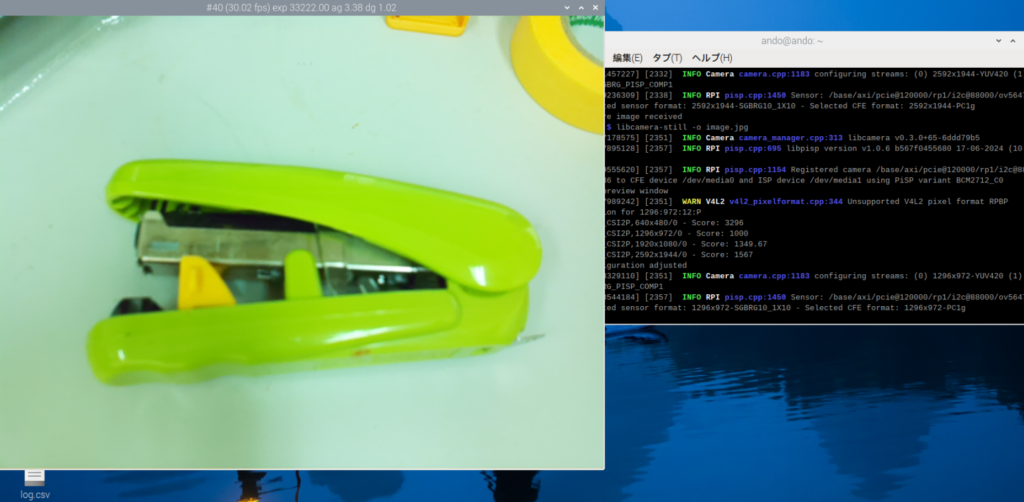

以下のコマンドでカメラの写りを確認できます。

libcamera-still -o image.jpg

Webサーバについて

簡単な仕組み

Raspberry PiをWebサーバとして使うときの基本的な構成は以下の通りです

[ブラウザ(PCやスマホ)]

↓ HTTPリクエスト

[Raspberry Pi 上の Flask サーバ]

↓ カメラ操作や画像ファイルの読み出し

[Pi Camera / 画像ファイル]- PCやスマホのブラウザで Raspberry Pi の IP アドレスにアクセスすると、

Flask がリクエストを受け取り、HTMLや画像データを送り返します。 - カメラを使う場合、Flask が撮影命令を出し、Pi Camera で撮った画像を保存したうえで、

その画像ファイルをブラウザに返す、という流れになります。

この仕組みを実際に自分で作れると、センサー情報や画像をブラウザ上に表示したり、

他の端末(スマホや別のPC)から確認したりできるようになります。

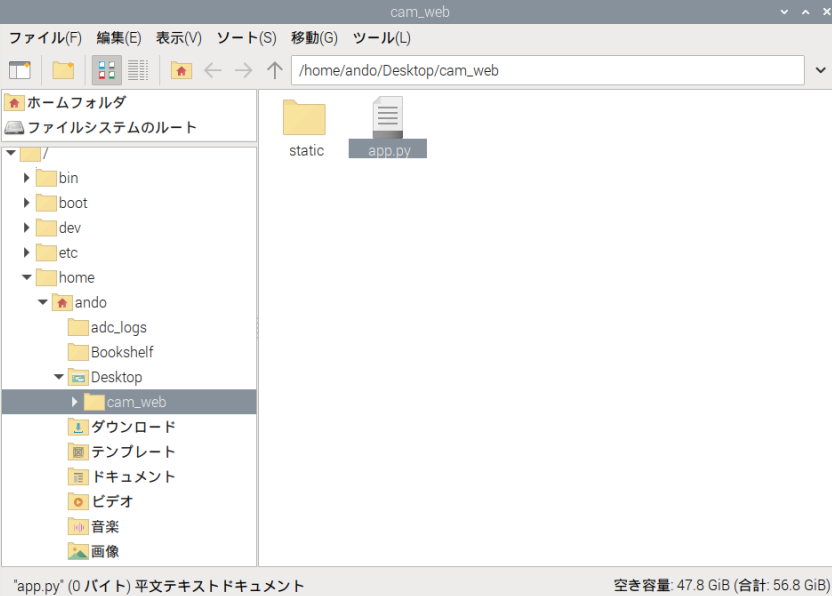

フォルダ構成

まずは作業用フォルダを作成し、プログラムとHTMLファイルを整理しておきます。

cam_web/

├─ app.py ← Flaskのプログラム(Python)

└─ static/ ← Webに配信するファイル(画像・HTMLなど)

└─ index.html ← WebページのHTMLapp.pyは Flask を使ったWebサーバのプログラムです。staticフォルダは、Webブラウザからそのままアクセスできるファイル(HTML・画像)を置く場所です。

Flaskはこのフォルダを自動的に「静的ファイル置き場」として認識します。

この構成は Flask でWeb開発を行うときの基本形なので、必ずこのように作っておきましょう。

FlaskでWebサーバを立ててみる

まずは最小限のプログラムで、Raspberry Pi上にWebサーバを立ち上げてみます。

app.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.get("/")

def index():

return "<h1>Hello from Raspberry Pi 5!</h1><p>Web server is running.</p>"

if __name__ == "__main__":

app.run(host="0.0.0.0", port=8000, debug=True)プログラムの解説

Flask(__name__)でWebサーバを準備します。@app.get("/")は「URLの/(トップページ)にアクセスされたとき」という意味です。- 関数

index()の返り値がそのままブラウザに表示されます。 app.run(host="0.0.0.0")とすると、LAN内の他の端末(スマホ・PC)からもアクセス可能になります。

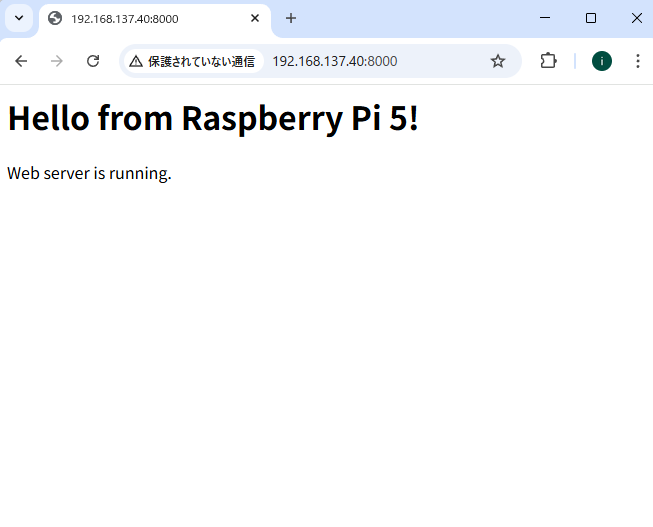

Thonnyで実行すると、コンソールに以下のように表示されます。

ここで表示されるIPアドレスを覚えておいてください。

* Running on http://0.0.0.0:8000PCやスマホを同じネットワークにつなぎ(モバイルホットスポットやデザリングなどでRaspberry Piをつなげると楽です)、ブラウザのアドレス欄で以下を入力します。

ここで入力するIPアドレスは上記のThonnyのシェル上に出ているものを使います。

http://<Raspberry PiのIP>:8000/「Hello from Raspberry Pi 5!」という文字が表示されれば成功です。

実行を止めるときは Thonny のコンソールで Ctrl + C を押します。

Pi Cameraの使用

Raspberry Piは簡単にカメラを接続することができます。

Pi CameraをPythonから制御して写真を撮ってみます。

以下のプログラムを実行してください。

from picamera2 import Picamera2

import time

def main():

cam = Picamera2()

# 4:3 のプレビュー設定

preview_cfg = cam.create_preview_configuration(main={"size": (640, 480)})

cam.configure(preview_cfg)

cam.start()

time.sleep(0.5)

# センサー全体を使う(デジタルズーム OFF)

try:

sw, sh = cam.camera_properties["PixelArraySize"] # 例: 2592x1944

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, int(sw), int(sh))})

except:

pass

# 撮影(画面表示なし / 自動露出を安定させて保存)

time.sleep(1.0) # 少し待つと色合いが安定

cam.capture_file("photo.jpg")

print("Saved: photo.jpg")

cam.stop()

if __name__ == "__main__":

main()実行すると、プログラムと同じフォルダ内に test.jpg という画像ファイルが保存されます。

Raspberry Piのファイルブラウザなどで開いて、撮影できていることを確認してみましょう。

カメラ起動直後は明るさなどが安定しないため、time.sleep(2) で2秒ほど待つのがきれいに撮るコツです。

Webページとのリンク

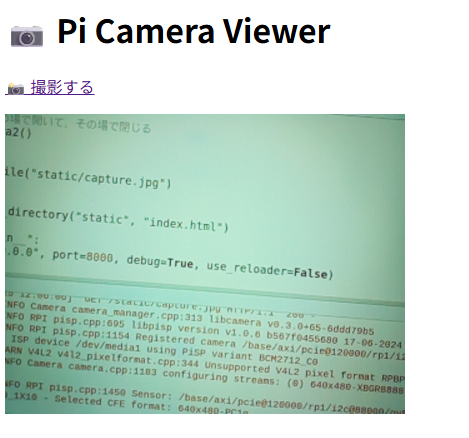

いよいよ、Pi Cameraで撮影した画像をWebページに表示してみましょう。

HTMLファイルとFlaskプログラムを少しずつ連携させていきます。

static/index.html

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Pi Camera Viewer</title>

</head>

<body>

<h1>📷 Pi Camera Viewer</h1>

<p><a href="/capture">📸 撮影する</a></p>

<img src="/static/capture.jpg" alt="Captured image" width="400">

</body>

</html>このHTMLは、撮影ボタン(リンク)と、撮影結果の画像を表示するシンプルなWebページです。

app.py

from flask import Flask, send_from_directory, redirect, url_for

from picamera2 import Picamera2

from pathlib import Path

import time, threading

app = Flask(__name__, static_folder="static", static_url_path="/static")

STATIC_DIR = Path(__file__).parent / "static"

STATIC_DIR.mkdir(exist_ok=True)

LOCK = threading.Lock()

@app.get("/")

def index():

return send_from_directory("static", "index.html", max_age=0)

@app.get("/capture")

def capture():

with LOCK:

cam = Picamera2()

try:

cam.configure(cam.create_preview_configuration(main={"size": (640, 480)}))

cam.start()

time.sleep(0.6) # 露出/WB安定

# ★デジタルズーム解除

try:

sw, sh = cam.camera_properties["PixelArraySize"]

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, int(sw), int(sh))})

except Exception:

# 取得できない環境でも動くようフォールバック

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, 1600, 1200)})

# 稀に反映が遅れる環境向け

time.sleep(0.2)

# プレビュー構成のまま撮る

cam.capture_file(str(STATIC_DIR / "capture.jpg"))

finally:

cam.stop(); cam.close()

# キャッシュ回避のためタイムスタンプを付与してトップへ

return redirect(url_for("index", t=int(time.time())))

if __name__ == "__main__":

app.run(host="0.0.0.0", port=8000, debug=True, use_reloader=False)・ポイント

send_from_directory("static", "index.html")

→static/index.htmlをブラウザに送ります。/captureにアクセスするとカメラで撮影し、static/capture.jpgに上書き保存します。

その後、再びトップページ(index.html)を表示します。

実行と確認

先ほどと同様にThonnyでプログラムを実行してからほかのデバイス等でそのIPアドレスにアクセスします。

http://<Raspberry PiのIP>:8000「撮影する」をクリックし、画像が更新されて表示されれば成功です。

問題6

いまのままでは、ブラウザでボタンを押さないと画像が切り替わりません。

これを、3秒ごとに自動的に最新の画像に切り替わるWebカメラに改良してください。

ヒント1:

ブラウザは同じURLの画像をキャッシュ(保存)するので、ただ <img src="/capture"> と書いても、実際には同じ画像が使い回されてしまいます。

これを避けるために、URLの末尾にダミーのパラメータ(例:現在時刻)を付けると、毎回違う画像として認識してくれます

/capture?t=1696600000HTML の <script> タグの中に JavaScript を書いて、自動的に動作させます。setInterval(function() { ... }, 3000); のように書くと、3秒ごとに処理が実行されます。

ヒント2:

<img> タグに id="cam" を付けて、JavaScriptから document.getElementById("cam") でアクセスできるようにしましょう。

ヒント3:

img.src = "/capture?t=" + Date.now(); のように書くと、キャッシュを回避できます。

回答例はこちら

from flask import Flask, make_response

from picamera2 import Picamera2

from PIL import Image

import numpy as np

import io, threading, atexit, time, logging

app = Flask(__name__)

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

# --- カメラ初期化(4:3 + RGB888 = 3ch固定でアルファ混入を防ぐ)---

cam = Picamera2()

preview_cfg = cam.create_preview_configuration(

main={"size": (1280, 960), "format": "RGB888"}

)

cam.configure(preview_cfg)

cam.start()

time.sleep(0.5)

try:

sw, sh = cam.camera_properties["PixelArraySize"]

cam.set_controls({"ScalerCrop": (0, 0, int(sw), int(sh))})

except Exception:

pass

lock = threading.Lock()

def _cleanup():

try: cam.stop()

except Exception: pass

try: cam.close()

except Exception: pass

atexit.register(_cleanup)

@app.route("/capture")

def capture():

try:

with lock:

arr = cam.capture_array("main") # 想定: RGB(3ch)。環境により4chになる場合あり

# --- 保険:4ch(RGBA/BGRA)で来た場合はRGBへ変換 ---

if arr.ndim == 3 and arr.shape[2] == 4:

# BGRAの可能性が高いのでまずBGRA→RGBを試す

try:

import cv2

arr = cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_BGRA2RGB)

except Exception:

# OpenCVが使えない環境でもPillowでアルファを落とす

im = Image.fromarray(arr)

im = im.convert("RGB") # RGBAでもBGRAでもアルファを除去できる

buf = io.BytesIO()

im.save(buf, format="JPEG", quality=90)

buf.seek(0)

resp = make_response(buf.read())

resp.headers["Content-Type"] = "image/jpeg"

resp.headers["Cache-Control"] = "no-store, max-age=0"

return resp

# --- 通常ルート:RGB(3ch)をJPEG化 ---

im = Image.fromarray(np.ascontiguousarray(arr)).convert("RGB")

buf = io.BytesIO()

im.save(buf, format="JPEG", quality=90)

buf.seek(0)

resp = make_response(buf.read())

resp.headers["Content-Type"] = "image/jpeg"

resp.headers["Cache-Control"] = "no-store, max-age=0"

return resp

except Exception as e:

app.logger.exception("capture error: %s", e)

return ("capture failed", 500)

@app.route("/")

def index():

return """

<!doctype html>

<html lang="ja"><head>

<meta charset="utf-8"><title>自動更新カメラ(4:3, non-zoom)</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<style>

html,body{margin:0;padding:0;font-family:system-ui,-apple-system,"Segoe UI",Roboto,sans-serif}

.wrap{padding:24px;max-width:900px;margin:0 auto}

img{max-width:100%;height:auto;border:1px solid #ccc;border-radius:8px}

.hint{color:#555;font-size:.95rem}

code{background:#f5f5f5;padding:2px 6px;border-radius:4px}

</style></head><body>

<div class="wrap">

<h1>カメラ画像(3秒ごと自動更新 / 4:3)</h1>

<p class="hint">まず <a href="/capture" target="_blank">/capture</a> で単体動作を確認してください。</p>

<img id="cam" src="/capture" alt="camera image">

<p class="hint">更新間隔は下の <code>setInterval</code>(ミリ秒)で調整できます。</p>

</div>

<script>

setInterval(()=>{document.getElementById("cam").src="/capture?t="+Date.now()},3000);

</script>

</body></html>

"""

@app.route("/health")

def health():

return "OK"

if __name__ == "__main__":

app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)次回はこちら